Ascensões e quedas do gênero musical no cinema

Muita gente não gosta de filmes musicais e acaba tachando-os de chatos, fantasiosos ou clichês, mas dificilmente haverá um cinéfilo que não coloque ao menos um no seu “Top 20”. Isso porque, indiscutivelmente, esse gênero é um dos mais carismáticos e importantes da curta história da sétima arte.

Sem dúvida, música e cinema são vistas como indissociáveis. Você conhece algum filme falado que não tenha uma trilha sonora? Difícil, não? De fato, até mesmo na época do cinema mudo, as trilhas já embalavam os filmes. Era comum, em grandes cinemas, um violinista, um pianista ou até mesmo uma pequena orquestra ficar tocando durante as exibições, para dar o tom desejado aos filmes. Isso em salas de exibição pouco audaciosas, pois há relatos até de algumas que colocavam pessoas atrás das grandes telas para dublar, ao vivo, as imaginadas falas dos atores.

No início do século passado, alguns teóricos viam o cinema mudo como uma arte extremamente promissora. Pessoas incultas e crianças receberiam as mesmas mensagens que espectadores críticos. Era a arte democrática! (Isso para os estudiosos que consideravam o cinema como forma artística). Os filmes seriam capazes de romper com uma das maiores barreiras da humanidade, os idiomas, pois os signos usados na linguagem cinematográfica seriam universais: os olhares, os gestos, as expressões.

Porém o tempo passou e, enfim, chegaram os filmes sonoros. “O público falante dos filmes mudos transformou-se num público mudo dos filmes falados”. E o que há de mais curioso no primeiro filme falado da história do cinema, “O Cantor de Jazz” (1937), é o fato de que ele pode ser considerado um musical. É a história de um jovem judeu que sonhava ser cantor de jazz, gênero majoritariamente negro, e por isso é expulso de casa pelo pai, voltando anos mais tarde para cantar para a mãe boazinha tudo que viveu nesse meio tempo. Depois desse filme surgiram vários outros que contavam a história de cantores, usando as músicas para atrair o público, e não com a idéia de um “gênero musical”.

Mas então, o que afinal caracteriza esse gênero? Qualquer filmes que possui atores cantando? Não! Há vários outros elementos que devem ser levados em conta (embora posteriormente muitos deles tenham sido contestados e renovados por grandes nomes do estilo), tais como: dança coreografada, música como forma de expressão dos sentimentos dos personagens, romance e a música incidental (aquela que surge do nada e faz todos cantarem e dançarem ao seu ritmo). A maioria dos filmes também possui o que se chama de música não diegética, ou seja, aquelas em que a fonte que a produz não é apresentada, não há uma banda, um aparelho reprodutor de som ou um rádio em cena.

A Depressão que acabou com a depressão

Como dá para se imaginar lendo a sinopse de “O Cantor de Jazz”, o filme era altamente dramático, algo que vai contra a imagem que geralmente se faz de um filme musical, tido como um gênero leve. Essa mudança no teor dos textos se deu, por mais estranho que pareça, durante a Grande Depressão de 1929. Isso se explica ao pensarmos que o público da época clamava nos cinemas por algo mais romântico que a dura realidade que enfrentava. Daí os musicais melosos e com finais felizes, em sua maioria clichês, afinal, se a fórmula deu certo, por que não copiá-la?

Mas logo depois do sucesso veio a primeira crise do gênero, motivada por dois pontos: a Depressão, em si, que acabou afundando esse Titanic (Hollywood acreditava que era imune a crises) e o Código Hayes (1930), a censura estadunidense, que em 1934, com o órgão chamado “Breen Office”, passou a regular a produção e cortar qualquer cena que tivesse uma alusão ao sexo, chegando ao ponto de eliminar tomadas em que o casal principal conversasse em frente à uma cama. A censura, movida por grupos conservadores da sociedade, só acabaria em 1966. Com isso o gênero saturou, prova está que a MGM não produziu nenhum musical no ano de 1932.

Além disso, havia outro grande ponto: os musicais eram os filmes mais caros para produzir, na época. O equipamento de gravação de som ainda era precário, o que fazia com que qualquer tomada que precisasse ser refilmada custasse uma fortuna. Mas mesmo assim o gênero inovava a linguagem cinematográfica, pois poderia se dar ao luxo de ser um pouco experimental: a tela cortada em duas partes, para mostrar fatos que ocorriam simultaneamente; várias câmeras em uma plataforma, que deslizavam para acompanhar os dançarinos; o uso do foco para acompanhar algo que ocorria em outro plano; uso de novos ângulos para captar os acontecimentos… Os grandes astros dessa época foram Fred Astaire e Ginger Rogers, o casal que contracenou pela primeira vez, como coadjuvantes, no filme “Voando para o Rio” e, por terem roubado a cena, trabalharam em mais nove filmes em dupla, entre eles “O Picolino”(1935) e “Ritmo Louco”(1936). Enquanto isso, atrás das câmeras o grande nome foi Busby Berkeley, que trabalhou até com Carmen Miranda, na gravação de “The Lady in the Tutti-Frutti”.

No Brasil: As chanchadas

Pouco se pensa no Brasil, quando o assunto é filme musical. Porém tivemos, sim, uma grande produção nesse ramo. Por não ter recursos para fazer musicais à altura dos de Hollywood, os produtores e diretores brasileiros apelaram para as chanchadas, gênero que misturava carnaval, humor e música. Na década de 30, Adhemar Gonzaga chamou astros do rádio como Braguinha, Carmen Miranda e Ary Barroso para atrair público para seus filmes.

Na década de 40 e 50, o cinema brasileiro só tinha olhos para seus dois pupilos: Oscarito e Grande Otelo. Embora a produção das chanchadas tenha decaído na década de 70, quando as atenções se voltaram para as pornochanchadas (a música foi substituída pelo sexo como forma de apelo popular), o gênero se manteve e foi reavivado na década de 80, com Os Trapalhões, que faziam de dois a três filmes por ano, e continuavam a usar músicas.

Chega a “Época de Ouro” dos musicais

Desde o seu início, o gênero musical foi fortemente influenciado pelo teatro. Suas fontes de inspiração eram as operetas européias, os vaudevilles (peças teatrais populares, espetáculos de variedades) e, claro, os musicais da Broadway, avenida de New York conhecida por seus grandiosos shows de teatro. De lá vieram os artistas que representaram essa primeira fase, tais como os já citados Fred Astaire, Gingers Rodgers e Breadley. Filmes como “Rua 42” (1933) passavam-se nos bastidores da Broadway, enquanto outros faziam a transposição das peças dos palcos para as telas.

Com o tempo, porém, o  cinema foi adquirindo certa independência. Mas na chamada “Época de Ouro” dos musicais estadunidenses, que foi de 1939 ao fim da década de 50, houve um retorno às origens. A Broadway estava em moda nas grandes telas novamente.

cinema foi adquirindo certa independência. Mas na chamada “Época de Ouro” dos musicais estadunidenses, que foi de 1939 ao fim da década de 50, houve um retorno às origens. A Broadway estava em moda nas grandes telas novamente.

Foi a época dos musicais que são cultuados em grande escala até os dias atuais, tais como “O Mágico de Oz”, clássico infanto-juvenil do teatro transposto para o cinema em 1939 e que imortalizou a música “Somewhere Over The Rainbow” no imaginário mundial-popular e “Cantando na Chuva”, de 1952, considerado por muitos o melhor musical até os dias de hoje, trazendo Gene Kelly, o substituto de Fred Astaire, no papel principal, cantando. Dessa época datam outros dois grandes sucessos do ator: “Sinfonia de Paris” (1951) e “Um dia em Nova York” (1949), em que ele atua com Frank Sinatra.

A partir do fim da década de 50 a era dos grandes musicais estava com os dias contados. Dois fatores contribuíram para isso:

1 – o fim do Studio System: Desde o início de Hollywood, os grandes estúdios (MGM, Warner Brothers, Paramouth, RKO e 20th Century Fox) possuíam salas de exibição próprias. Isso lhes dava total controle sobre todas as etapas de produção, distribuição e exibição de seus filmes. O Departamento de Justiça estadunidense votou a favor das leis antitrustes, e isso atingiu exatamente esse ponto das grandes indústrias cinematográficas. Além disso, produtoras pequenas surgiam e produziam boas obras.

2 – a popularização da televisão nos Estados Unidos: Os canais televisivos tinham como fazer seus próprios musicais, logo, Hollywood só investia neles quando o lucro era certo, ou seja, quando eram grandes produções.

Pode-se dizer, então, que a década de 60 foi o fim dos musicais como eram conhecidos. Seus últimos suspiros foram os clássicos “Amor Sublime Amor” (1961), “Mary Poppins” (1964), “Minha Querida D ama” (1964) e “A Noviça Rebelde” (1965).

ama” (1964) e “A Noviça Rebelde” (1965).

Depois disso a produção de filmes musicais entrou em crise novamente. O gênero foi mantido praticamente só pelo estúdio Disney.

Eu vou… eu vou… pra casa agora eu vou!

Walt Disney foi um visionário do cinema que investiu num ramo que até então ninguém tinha coragem: os filmes de animação. Foi o primeiro a colocar som em um desenho, no curta “Steamboat Willy” (1928), em que apresentou seu personagem mais famoso: Mickey Mouse. E em 1937 apresentou o primeiro longa-metragem de animação da história, algo que foi considerado uma loucura, já que acreditavam que nenhum desenho seria capaz de prender um espectador na cadeira por 90 minutos. Walt Disney provou que estava certo. Assim estreou “Branca de Neve e os Sete Anões” (sim, assustem-se! Branca de Neve é a bisavó dos desenhos infantis!). A técnica nunca foi tão bem cuidada no cinema, visto que o trabalho de sintonizar as músicas e os gestos dos desenhos era grandioso. “Branca de Neve…”, além de ser inovador na linguagem, fez algo que nenhum outro filme com atores de carne e osso tinham feito até então: lançou sua trilha sonora comercialmente.

E é esse desenho que serviu de referência para todos os demais que lhe seguiriam: “Pinóquio” (1940), “Dumbo” (1941), “Cinderela” (1950), “Alice no País das Maravilhas” (1951) e etc, etc, etc.

Surgiram novos estúdios, novas tecnologias para animação, e o formato de animação-musical de “Branca de Neve e os Sete Anões” continua um sucesso até os dias atuais. E foi esse esquema que não deixou o gênero musical cair no esquecimento durante a crise ocorrida logo após a “Época de Ouro”.

Pink, Help! Os Reis tão fazendo um Iê Iê Iê

Obviamente grandes cantores e bandas perceberam o potencial dos filmes musicais para promoverem-se. O pioneiro foi Elvis Presley, que protagonizou 31 filmes em sua vida, a maioria grande sucesso de público e poucos sucessos de crítica. Seguiam quase todos o mesmo roteiro: Elvis era o galã que conquistava mocinhas em lugares paradisíacos cantando e dançando. Um mérito, porém, deve ser atribuído a ele: em seu filme “O prisioneiro do Rock” (1957), em uma cena em que ele bailarinos dançam em uma prisão totalmente teatral, Elvis faz o que pode ser considerado o primeiro vídeo-clipe do mundo.

Na onda do Rei do Rock veio o Quarteto de Liverpool. Com seu pseudo-documentário “Os reis do Iê Iê Iê” (1964), os Beatles colocaram mais lenha na fogueira da beatlemania. Logo após, em 1965, veio “Help!”, filme psicotrópico e nonsense, que assim como o supracitado filme de Elvis, serviu para serem retirados vários vídeo-clipes, como o que eles tocam a música título do filme com um piano no meio da neve.

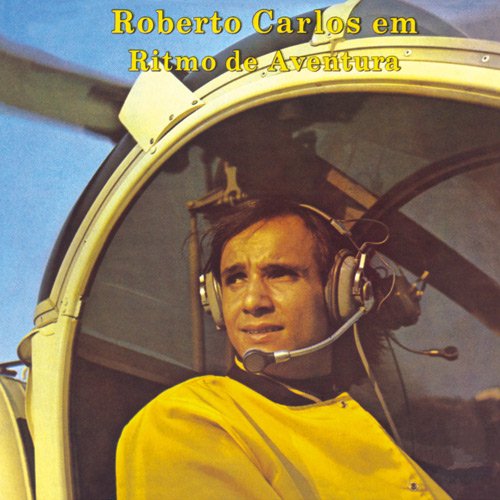

O Brasil, mais uma vez, não foge à regra. Havia, também aqui, um artista antenado no potencial do cinema como forma de alavancar sua carreira: Roberto Carlos. Seus filmes, tais como “Roberto Carlos em ritmo de aventura” e “Roberto Carlos e o Diamante Cor-de-Rosa” seguem a mesma linha de “Help!”, com vilões perversos, perseguições improváveis, tudo como pretexto para “o Rei” cantar alguns sucessos.

Em 1982, Roger Waters, vocalista do Pink Floyd, inovou o gênero, fazendo um filme em que os artistas não são os personagens principais, mas sim as músicas, de forma que essas, sim, se encaixassem na narrativa. O filme chama-se “The Wall” e sua estrutura narrativa serve de base até hoje para musicais em que o principal é encaixar músicas de forma que fique um pouco coerente, tais como “Across the Universe” (2007), trazendo composições dos Beatles, e “Mamma Mia!” (2008), com a trilha da banda ABBA.

“O Show deve continuar!”

Desde “A Noviça Rebelde”, o gênero havia caído em uma nova fase de ostracismo. Era preciso uma grande renovação na linguagem para voltar a atrair o público, e quem fez isso foi Bob Fosse. Embora diga-se que ele possuía várias limitações como bailarino, como coreógrafo mostrou-se bastante eficaz em seus filmes “Cabaret” (de 1972, em que Fosse levou o Oscar de Melhor Direção, ganhando até de Francis Ford Coppola, com “O Poderoso Chefão”), “O Show deve continuar” (de 1979, também muito conhecido aqui pelo seu título original “All That Jazz”).

Mas o que esse homem mudou na linguagem dos musicais? Muitas coisas que pareciam ter sido gravadas em pedra desde a criação do gênero, tais como: não-inserção da música e da coreografia no campo diagético, ou seja, os números de dança são totalmente dissociados da trama da história; a não relação obrigatória das músicas com a subjetividade dos personagens; a visibilidade das fontes musicais e o fim dos obrigatórios finais felizes. Com essas alterações, não se via mais personagens que saiam dançando pelas ruas, acompanhadas de várias pessoas que, obviamente, sabiam as coreografias. E foram essas alterações na linguagem que o tornaram célebre.

Da Era de Aquário aos dias atuais

Bob Fosse mudou tudo, logo, foi necessário um tempo até Hollywood se adaptar às novas regras, ou melhor, falta delas. De 79 para cá surgiram muitos musicais, mas jamais uma nova onda deles. Podemos citar, por exemplo, “Hair!” (1979), de Milos Forman (diretor de clássicos como “Um Estranho no Ninho” e “Amadeus”) que se tornou o símbolo da geração hippie de 70 e, ao fazer uma dura crítica à Guerra do Vietnã, acabou com a idéia de que musicais eram filmes despreocupados com as questões de seu tempo.

Ainda no fim da década de 70 vieram filmes como “Embalos de um sábado à noite” (1977) e “Grease – Nos tempos da Brilhantina” (1978), que impulsionaram o fenômeno das discotecas. Em 83 é lançado “Flashdance” e em 87 “Dirty Dancing” filmes bastante cultuados até hoje. No Brasil, em 86 é lançado “A Ópera do Malandro”, considerado por muitos o melhor musical nacional.

A década de 90 foi bastante fraca, destacando-se, talvez “Evita”, que por ser estrelado por Madonna, arrastou multidões ao cinema.

E agora, nos anos 200 0, os musicais parecem estar lentamente renascendo. Embora os maiores públicos sejam filmes como “High School Musical” (2006) e suas eternas continuações que, em minha opinião, denigrem todo o gênero, e existam filmes bastante medianos, como as regravações “O Fantasma da Ópera” (2004) e “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005) e ”Sweeney Todd”, há uma nova geração de musicais que fazem jus à importância do estilo para a história da arte de fazer cinema, tais como “Chicago” (2002), “Apenas uma Vez” (2006) e “Moulin Rouge!” (2001).

0, os musicais parecem estar lentamente renascendo. Embora os maiores públicos sejam filmes como “High School Musical” (2006) e suas eternas continuações que, em minha opinião, denigrem todo o gênero, e existam filmes bastante medianos, como as regravações “O Fantasma da Ópera” (2004) e “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005) e ”Sweeney Todd”, há uma nova geração de musicais que fazem jus à importância do estilo para a história da arte de fazer cinema, tais como “Chicago” (2002), “Apenas uma Vez” (2006) e “Moulin Rouge!” (2001).

Esse último pode ser considerado uma grande homenagem ao gênero. Há claras referências a vários musicais durante o filme: Satine, personagem de Nicole Kidman, em sua primeira cena canta “Diamonds Are A Girls Best Friend”, que em “Os homens preferem as Louras” (1953) é cantado por Marilyn Monroe; Durante uma bebedeira de absinto, Christian, interpretado por Ewan McGregor, enxerga uma visão erótica da Sininho, personagem da animação-musical “Peter Pan” (1953); Mas a referência mais clara talvez seja a reprodução da cena de Gene Kelly rodopiando em torno de um poste, em “Cantando na Chuva”, que Christian, no meio de uma música faz em torno da Torre Eiffel. Enfim, há, sim, ótimos musicais contemporâneos!

O gênero musical não foi importante somente pelas inovações tecnológicas, de linguagem e narrativas que trouxeram para o cinema! Foram muito além disso! Os musicais entreteram, divertiram, emocionaram e fizeram pensar gerações e mais gerações pelo mundo todo.

Filmes musicais: A mais popular das artes em sua forma mais complexa.

Contar histórias pode até ser fácil! Mas cantá-las…![]()

MÚSICA PARA OS OLHOS, pelo viés de Felipe Severo

MÚSICA PARA OS OLHOS, pelo viés de Felipe Severo

felipesevero@revistaovies.com

os Extras da reportagem

Para ler mais artigos acesse nosso Acervo.

Matéria altamente informativa! Parabéns, Felipe!

Mesmo não sendo uma grande fã do gênero, ler tuas referências à vários musicais que marcaram época, dá até vontade de separar alguns deles, um balde enorme de pipoca e sentar na frente da TV por horas a fio, para absorver essa magia que você descreveu tão bem.

Gostei de seu texto, Felipe. Vale dizer que as chanchadas brasileiras aconteceram justamente no único período da história do cinema em que foram viáveis economicamente. Pelo menos no Brasil. Foi a época dos grandes estúdios e das distribuidoras nacionais. Depois disso, os estúdios norte-americanos invadiram o nosso espaço tupiniquim e acabamos com nossas esperanças de indústria cinematográfica.

Bom, eu sou suspeita pra falar pois adoro musicais. Você como sempre se expressou de forma maravilhosa, nos deixando com gostinho de quero mais. Não tenho muito o que dizer, você já disse tudo. Parabéns por mais essa matéria!!!

Felipe, grande matéria.

Você entrelaçou muito bem um conteúdo informativo com opiniões bem fundamentadas.

Gostei do fato de você focar na linha comum popular que une musical americano e brasileiro. Realmente se analisarmos filmes que são tidos, por determinado segmento da crítica, como “inferiores”, ou popularescos, como “Lua de Cristal” ou “Os Saltimbancos Trapalhões”, é de se notar que tenham sido grandes bilheterias com o citado apelo musical. Isso daria uma tese, se estudado a fundo!

É de se admirar que o gênero, contudo, não tenha vingado no Brasil, criando vínculos nos dias atuais. Se “Ópera do Malandro” pode ser citado, não sobra muita coisa. Com a música nacional que temos, ainda penso que falta apostarmos com mais ousadia no segmento.

Agora, sobre o passado do cinema brasileiro, eu queria dizer uma ou duas coisas: antes até das chanchadas, a Cinédia produzia filmes que eram embrionários do estilo musical, e poderiam ser chamados de filmes com números musicais [como “Bonequinha de seda”], mas tudo isso por uma razão simples: a origem dos artistas e realizadores cinematográficos – como foi bem colocado – era radiofônica. Nem tanto por não “conseguir” mimetizar os grandes musicais dos EUA, e sim pra manter uma tradição junto ao público, criada por apresentações das grandes cantoras do rádio, por exemplo. Em um país sem menor cultivo das artes cinematográficas, coube recorrer à mídia que realmente lançava tendências.

Quanto ao comentário do Rondon de Castro, acredito haver um grande equívoco. Se as chanachadas eram “viáveis economicamente”, era por estarem estruturadas num tripé básico de produção, distribuição e exibição que Severiano Ribeiro montou. No entanto, nunca houve “grandes” estúdios no Brasil. Mesmo no auge, as produções da Atlântida não chegavam a incomodar boas produções estrangeiras. Essa é uma visão romatizada da História que melhor se aplicaria, ainda que sem considerar vários pontos, à tentativa de se estabelecer um cinema industrial lançada pelos estúdios da Vera Cruz.

Dizer que o cinema estrangeiro acabou com nossas esperanças de indústria cinematográfica é ignorar fatores muito relevantes no fim da era das chanchadas. E o primordial é: a TV se estabelecendo, logo tratou de absorver a linguagem desses filmes, simples assim. Dercy Gonçalves é um exemplo [quase vivo] desse caminho que foi natural pra muitos artistas que faziam comédias musicais no período.

E assim, desculpa, mas esse assunto me pega sempre: os maiores carrascos do cinema brasileiro não estão nas distribuidoras ou exibidoras americanas [ou estadunidenses?], mas em próprio solo nacional, com políticas perversas de mercado e com produções que simplesmente não se importam em se comunicar com o público aqui de dentro. É muito cômodo fazer um “Cleópatra”, como Bressane, não atrair NINGUÉM pras salas, afinal o conteúdo é tão, mas tão pedante, que não interessa a público algum, a não ser à própria família do cineasta – e dizer que não conseguimos sucesso no passado e no presente porque fomos podados pelo Tio Sam. Balela! Difícil é fazer 1, 2, 3 milhões ou mais de espectadores como fizeram “2 filhos de Francisco”, “Se eu fosse você 2”, “Divã”, “Os normais 2”. Se são filmes bons ou não, que a crítica se debata, mas são… FILMES. As pessoas conhecem, sabem do que se trata. Alguém aí ouviu falar de Cleópatra? (risos)

Ah, e discordo, Fe, que “High School Musical” “denigra” o gênero. Ele pode ser tosquíssimo pra você, que conhece “Hair”, “Cabaré”, “Moulin Rouge”, obras que inovaram, mas atinge um público em potencial de forma louvável. Gosto pessoal é outra coisa. Denegrir pra mim seria se ele ferisse regras canônicas que o musical estabeleceu, deixando meio vergonhoso aquele “Musical” do título. Pelo contrário, acho ele bem conservador, segue até demais os clichês. Mas alguma coisa tem, concorda, pra virar mania no mundo todo? Quantos HSM’s não devem ter fracassado, nessa tentativa?

No mais (escrevi demais, claro), foi brilhante o paralelo histórico cheio de exemplos fantásticos. E que assistamos “Nine”, o musical-cotado-pro-Oscar da vez, pra conferirmos se faz jus a essa capacidade mágica do gênero [ah, e valeria citar a série “Glee”, que tem colecionado fãs por onde é exibida, principalmente por seu conteúdo musical].